近視治療

近視とは

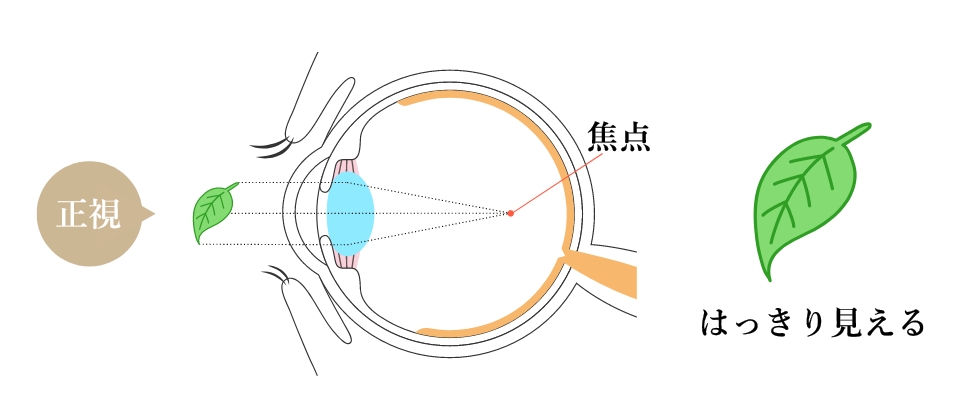

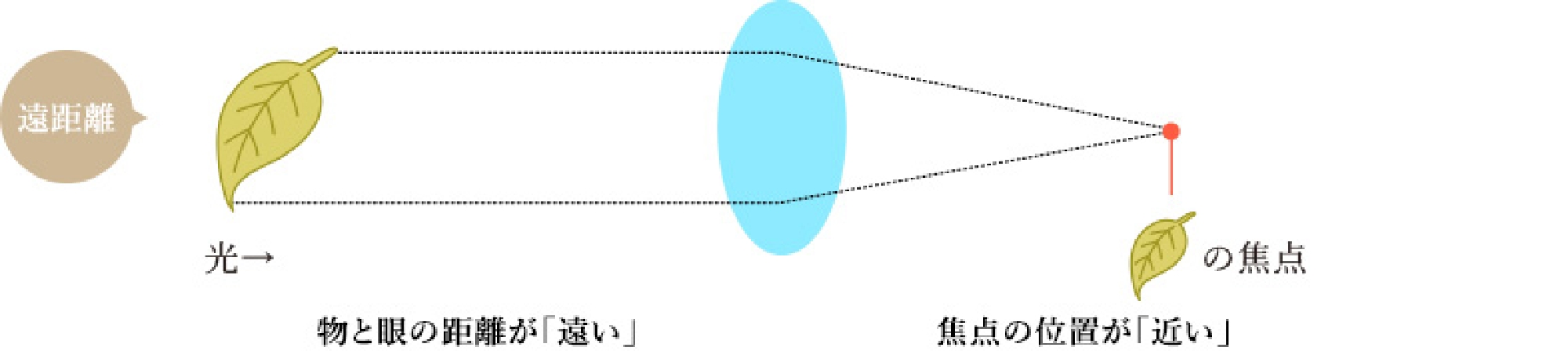

近視とは、基本的に遠くにあるものがぼやけて見えづらく、近くのものはよく見える眼の状態です。

近視の場合、光を受け取る神経組織の網膜よりも手前で映像のピントが合うようになってしまうため、網膜に届くときには距離が合わずにぼやけた情報を受け取って脳が認識してしまいます。

近視の主な症状には以下があります

- 遠くの物がぼやけて見える

- 頭痛や目の疲れを感じることがある

正視

近視

近視の種類

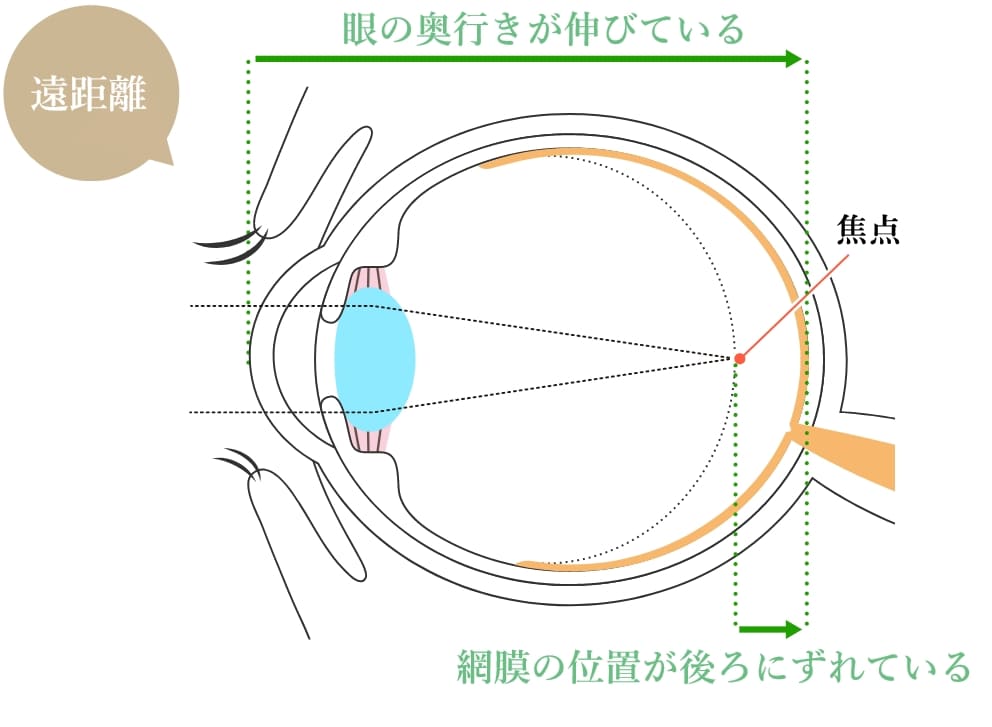

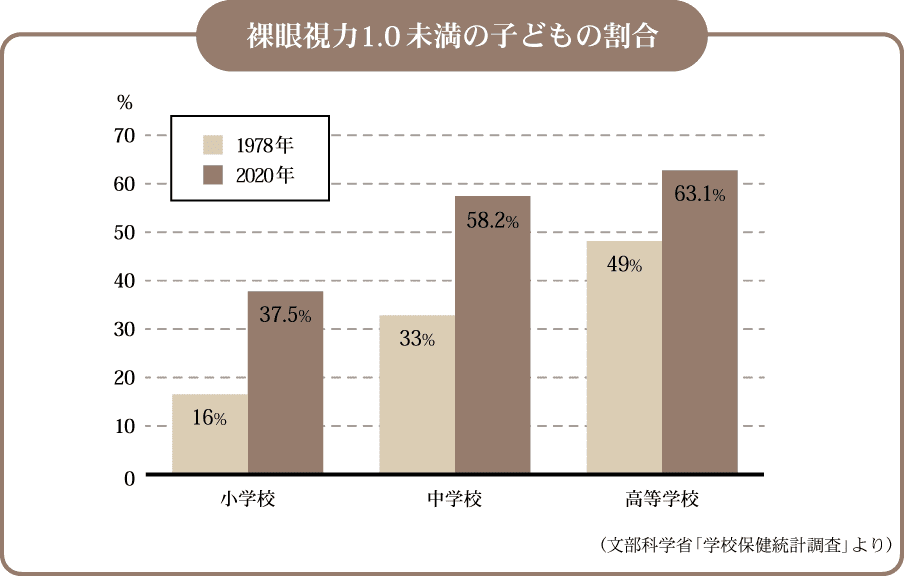

軸性近視

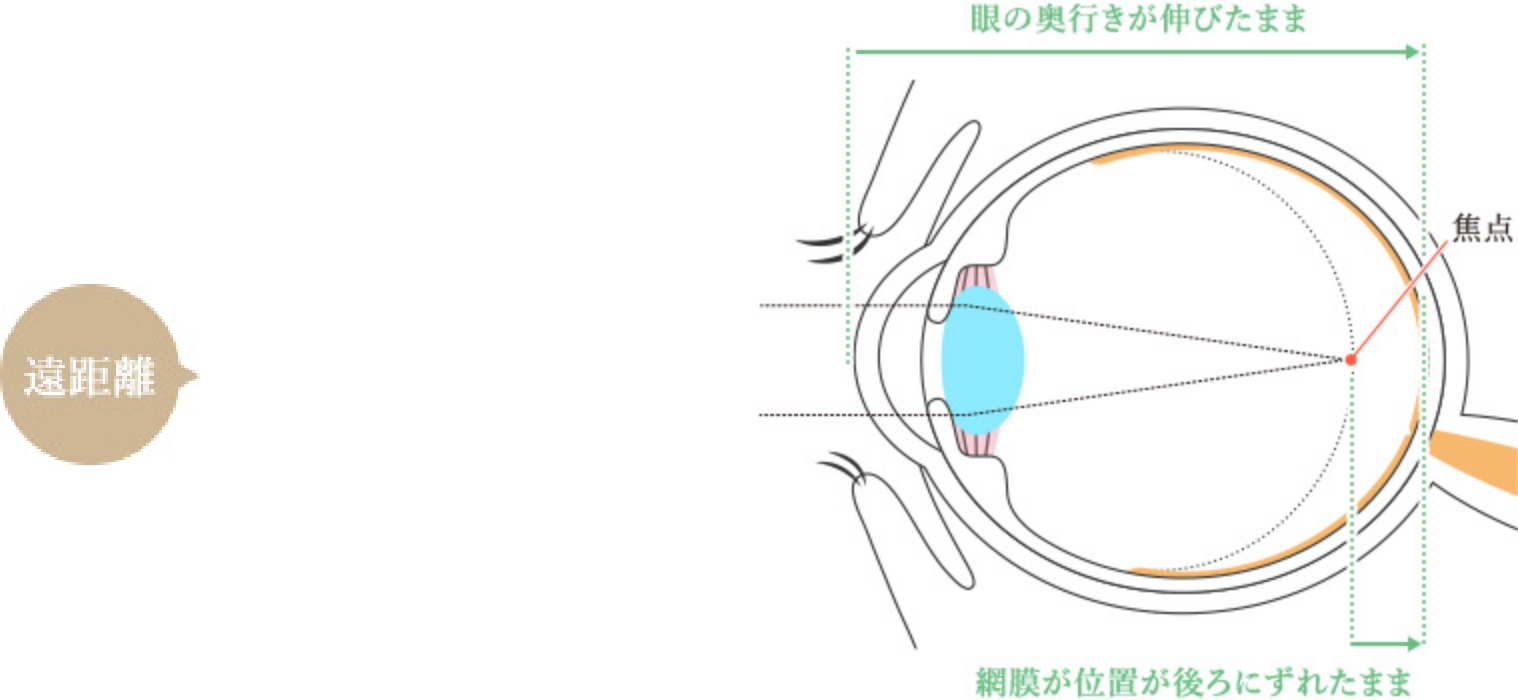

近視の多くがこの軸性近視です。角膜から網膜までの長さ「眼軸」が伸びることで遠くを見るときにピントが合わなくなった状態です。眼軸が伸びるということは眼の奥行きが伸びるということです。遠くを見るときの焦点の位置は変わっていませんが、網膜の位置が後ろにずれていることで焦点が手前にある状態になるためぼやけて見えます。一度伸びすぎた眼軸は元に戻すことはできないと言われています。

屈折性近視

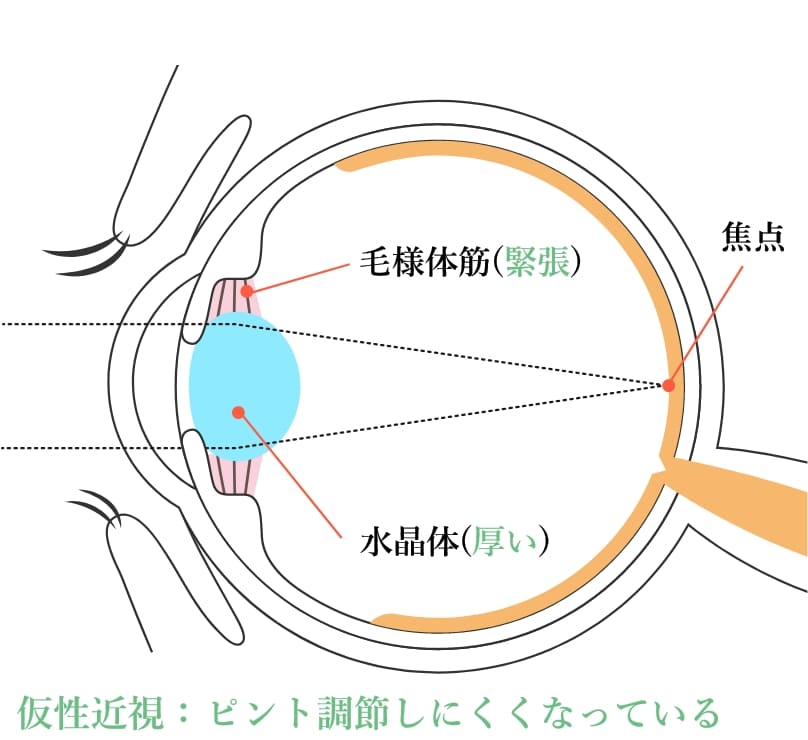

屈折性近視は、角膜のカーブが強かったり、水晶体の光を屈折させる力が強すぎる場合に起こる近視です。遠くを見てる時でも水晶体が厚いままになっているため、遠くにピントが合わない状態です。

仮性近視

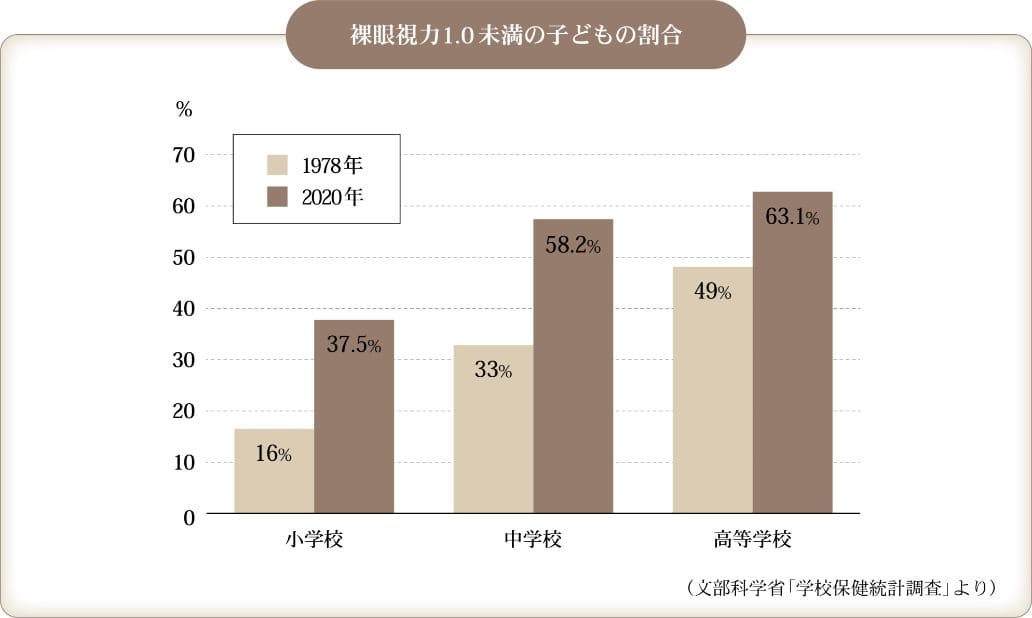

仮性近視とは、近くを見続けて一時的にピントが合わせにくくなっている状態です。毛様体筋という水晶体の厚みを調節する筋肉が緊張して凝ることで近くを見るときのピントのままになってしまいます。小学生で突然見えにくくなった時には、仮性近視の可能性があります。

一時的に見えにくくなったのか、本当に視力が下がったのかは見え方でわかるものではありません。オートレフケラトメーターという眼科にある検査機器と視力検査で調べることができます。オートレフケラトメーターでは近視・遠視・乱視などの度数を自動的に測定して眼の状態を数値で確認し、数値上は問題ないけれど見えにくい場合は仮性近視が考えられます。

近視の主な原因

遺伝的要因

親が近視の場合、子どもも近視になりやすいことが「遺伝的要因」です。

両親のどちらかが近視の場合は約2倍、両親が共に近視の場合は、5~6倍の確率で近視になりやすいといわれています。これは、目の形状や構造に関わる遺伝子が親から子へと受け継がれるためです。

環境的な要因

「環境的な要因」とは、生活習慣や周囲の環境が近視を引き起こすことを指します。

例えば、長時間の読書やスマートフォン、コンピューター画面の使用、屋内での活動が多いと、近視のリスクが増えます。これらの活動は目に負担をかけ、近視を引き起こすことがあります。6~15歳の学童期に進行し、症状の進行が安定する20代前半までは悪化する傾向にあります。

近視が進行する仕組み

生活習慣と環境

人間の目は水晶体の周囲の「毛様体筋」が緊張したり、ゆるくなったりして焦点を調節します。近距離に焦点を合わせた状態が続くと、その距離を見やすくするように眼が変化します。具体的には、眼軸長(目の前後の長さ)が伸びて、眼球全体の屈折力(目の度数)が近距離よりにかわってくることで、近視が進むと言われています。

長時間の近距離作業(読書、スマートフォン、パソコン作業など)は、目に負担をかけ、近視の進行に影響を与えます。また、屋内での活動が多いと、遠くを見る機会が減り、近視の進行に寄与することがあります。

遺伝的要因

遺伝も近視の進行に一定の影響を与えます。家族に近視の人が多い場合、その子どもも近視が進行しやすい傾向にあります。

さらに、遺伝的要因と環境的な要因は相互的に進行します。早い段階で近視になると、その分、症状の進行が安定する20代前半まで近視が強くなっていく可能性があるため、6~15歳の学童期に生活環境の見直しをおこないましょう。そうすることで、近視を予防したり、進行を抑制することができるのです。

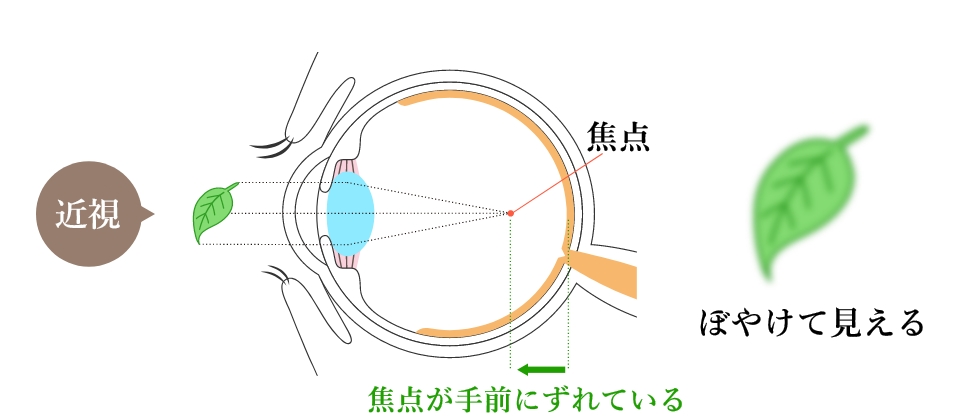

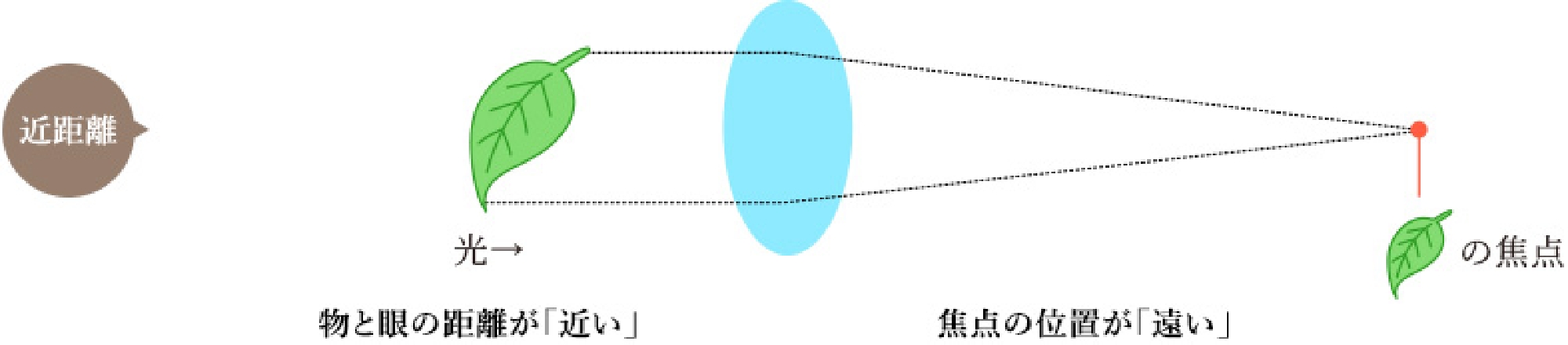

子どもの近視の現状

近年では裸眼視力が1.0未満の子どもの割合が増えています。2020年の調査では高校生、中学生の6割近く、小学生でも3割以上が裸眼視力1.0未満という結果でした。

最近では、スマートフォンをはじめタブレットの利用や、テレビゲーム等の影響で、近くのものを見る機会が増えています。正しい治療と普段の生活環境の見直しで近視になる前に予防しましょう。

成長と発達

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明かりがぼんやりとわかる程度のものです。赤ちゃんの目は小さくて眼軸長(目の奥行き)が短く、遠視の状態です。

成長に伴って視力は徐々に発達していき、眼軸長が伸びて正視になっていくと同時に、6才ぐらいまでの間に網膜や視神経も発達していきます。

成長する過程で、目の構造が自然に変化し、眼軸が長くなることがあります。これは通常の成長過程の一部ですが、過度に伸びると近視になる可能性があります。

近視の将来への影響

近視の多くは学童期に発症し、小学校4~5年生にかけて進行が著しく、30歳頃まで進行することもあるため、子どものうちに生活環境の見直しをおこない、予防することが大切です。

ただ、近年、近視が強い人は大人になってからも眼軸が伸び、近視が進みやすいことがわかってきました。また、近視が強くなると、網膜剥離や網膜変性など失明につながるような眼疾患のリスクが高くなることも報告されています。

次のような子どもは、

近視のリスクが高いといわれています

- 親が近視

- 外遊びをしない

- 寝る時間が遅い

- 30cm以内の距離でテレビを見たり、本を読む

- スマホ、ゲームを1時間以上つづけてする

眼軸の伸びは、近視の主な原因の一つです。特に成長期にある子どもの場合、眼軸が伸びないよう、適切な視力管理と健康的な生活習慣が重要です。

定期的な視力検査と適切な休息、野外活動を通じて遠くを見る機会を増やすことが、近視の進行を抑制するのに役立ちます。

近視の検査

視力検査

視力の状態を調べるための検査です。眼科の視力検査は度数が入った眼鏡を用い、1.2以上の視力が出るかを見ます。何も異常がない眼だと、視力が1.2以上出るといわれています。

どんなに眼鏡の度数を入れても1.2未満の視力だと、何か眼に病気があることを疑われます。

眼底検査

倒像鏡などの特殊な機器を用いて目の奥にある網膜の状態を調べる検査です。病的近視の場合は網膜の状態に変化がみられるため、軸性近視と病的近視の鑑別をすることが可能です。

※参考写真は眼底カメラです

光干渉断層計検査

病的近視が疑われる場合に行われます。網膜の断面を調べることができる検査で、網膜剝離・緑内障などの合併症を検査することができます。